Croître sans consommer, l’oxymore du développement durable ?

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques

« Une jungle de labels » : cette expression, couramment utilisée dans la presse, notamment dans certains articles du Temps, est assez révélatrice de notre système actuel de labellisation (Budry Carbó, 2017). Chaque semaine, nous nous aventurons dans les rayons des supermarchés ; et souvent, lors de cette quête périlleuse, nous nous retrouvons submergé·e·s par une véritable forêt de logos et de pictogrammes en tout genre. Les questions fusent : pourquoi y-a-t-il différents types de labels bio ? Est-ce qu’il y a une réelle garantie que ces produits respectent leur engagement, ou sont-ils seulement un écran de fumée pour nous inciter à l’achat ? Nous tâcherons, au fil des prochains paragraphes, de trouver notre chemin dans ce labyrinthe aux parois d’insignes.

Quels rôles jouent les certifications dans le théâtre de la consommation responsable ? Depuis quelques décennies, ces petites étiquettes ont commencé à bourgeonner sur nos biens de consommation en tout genre, se présentant comme les garants d’une production éthique et respectueuse de l’environnement et de ses habitants. Les premiers faisant leur apparition dans les années 90, ces labels sont la matérialisation d’une prise de conscience progressive de certains enjeux sociaux et environnementaux (Jiménez, s.d.). Messagers de vertus autoproclamées, les labels nous soufflent des indices pour orienter nos choix vers des achats plus responsables : respecter la qualité de vie des producteur·rice·s, veiller à ce que les produits soient issus d’une agriculture biologique, ou encore s’assurer que les pertes énergétiques soient limitées (Dhanani, 2022 ; Rodet, 2013 ; Fairtrade/Max Havelaar, s.d.).

Face à la marée montante de logos et de certifications en tout genre, qu’on dénombre aujourd’hui à plus de 300 dans le monde, les consommateur·rice·s peuvent rapidement se trouver submergé·e·s (Bornhauser et Slavinski, s.d.). À force de se multiplier, ces petits symboles risquent de perdre leur utilité première : au lieu d’éclairer la population, ce trop-plein d’indications pourrait semer la confusion et donc réduire la valeur accordée à un label (Joseph, 2023). Diane Rodet, chercheuse et maîtresse de conférences en sociologie, souligne que les labels n’ont pas forcément pour vocation première d’orienter les choix du grand public. Les labels de durabilité s’organisent en un système hétérogène, dont les acteur·rice·s et leurs revendications sont multiples. Les consommateur·rice·s se retrouvent alors piégé·e·s entre enjeux militants et logiques économiques.

Sans outils de décryptage, la signification, l’intérêt et la légitimité de cette structure complexe peuvent sembler très obscurs (Rodet, 2013). Pour remédier à cela, des sites comme labelinfo.ch répertorient les différents labels et vérifient ainsi leur fiabilité, pour ensuite leur attribuer une note. À l’image d’une carte, ces classements permettent aux consommateur·rice·s, plus ou moins averti·e·s, de creuser leur chemin dans cette « jungle des labels ». Partenaire de WWF, labelinfo revendique sa légitimité par l’emploi des bases de données fournies par le Centre pour le Commerce International (CCI), et est ainsi approuvée à l’échelle internationale (Labelinfo, 2024). Toutefois, comme le montrent les exemples que nous développerons par la suite, cette légitimité mérite peut-être d’être remise en question.

S’intéresser à l’effet des labels sur nos habitudes d’achat est essentiel, mais encore faut-il que les promesses affichées soient tenues. Pour être crédible, une certification devrait passer sous la loupe d’expert·e·s indépendant·e·s, dont le regard aiguisé garantirait une lecture claire et exempte des conflits d’intérêts (Labelinfo, 2024). Pourtant, dans les faits, aucun contrôle véritablement « objectif » n’est officiellement requis. L’entreprise détentrice du label reste responsable de la vérification du respect des engagements, sans obligation de transparence sur les procédures mises en œuvre. Cette zone d’ombre autour de ces contrôles alimente déjà un certain scepticisme. Et les témoignages s’accumulent, remettant en doute l’étanchéité du système des labels.

Le site Labelinfo.ch, ayant pour objectif de faire le tri entre les labels peu crédibles et ceux plus fiables, se vante de sa fiabilité. Pourtant, certains de ses classements suscitent des interrogations. Labelinfo a affublé des labels comme Fairtrade Max Havelaar de titres flatteurs, le qualifiant de « vivement recommandé » (Labelinfo, 2024). Fairtrade a gagné ses lettres de noblesse, et pourtant, sa légitimité a déjà été mise en doute à plusieurs reprises. Il n’est pas rare de retrouver ses insignes sur des plaques de chocolat à 1.- Euro. Alors, comment garantir aux producteur·rice·s des conditions de vie dignes, en vendant des produits à des prix aussi bas, parfois même inférieurs aux cours du marché mondial ? En opposition, des biologistes et expert·e·s en agroécologie produisent un chocolat issu de plantations cacaoyères équitables et éco-responsables localisées au Pérou. Ces producteur·rice·s de chocolat vendent leur chocolat au moins 7 Euros, prix élevé mais qu’ils et elles considèrent nécessaire si l’on veut réellement s’assurer de l’équité de leur commerce (Jütte, 2022).

Et le constat ne s’arrête pas là. Pour ne pas améliorer les choses, ces mêmes producteur·rice·s, dont les produits ont par le passé été certifiés Fairtrade, rapportent n’avoir été contrôlé·e·s qu’une seule fois en l’espace de trois ans. William F. Joseph atteste de cette pratique dans sa thèse sur les effets des labels de durabilité. Et ce manque de rigueur est loin d’être un cas isolé. Motivés par la rentabilité et le gain, de nombreux labels deviennent aussi avares en contrôles de qualité que prodigues en certifications. Bien souvent, les vérifications passent au second plan, laissant la porte grande ouverte à des entreprises aux intentions moins vertueuses, qui se glissent aisément entre les mailles d’un système peu rigoureux (Jütte, 2022).

« Pour que cette certification fonctionne, il faudrait que la labellisation ne se concentre pas sur les objectifs affichés, mais sur leur efficacité concrète. ». C’est le constat partagé par des ONG comme Greenpeace, WWF et Basic, qui ont mené une enquête conjointe sur les impacts réels des labels. Il est difficile de se fier aux seules intentions proclamées, car les entreprises labellisées peinent à respecter ne serait-ce qu’un tiers de leur cahier des charges. Un autre problème réside dans le fait que certaines entreprises génèrent, parfois de manière involontaire, des effets positifs sur des aspects qu’elles ne ciblent pas explicitement. Cela peut sembler bénéfique au premier abord, si, par exemple, un label bio respectait davantage les conditions de vie des producteur·ice·s qu’un label de commerce équitable. Après tout, les résultats sont tout de même là ? Néanmoins, ce décalage pose un problème lorsque ces effets positifs ne sont ni explicités ni garantis par le label lui-même. Les consommateur.ice.s risquent de se tourner vers le produit labellisé “commerce équitable”, en pensant qu’il répondra le mieux à ces enjeux sociaux, sans que ce soit finalement le cas.

Ainsi, selon cette même enquête, une solution pour améliorer ce système serait d’avoir un socle minimal. Pour qu’un label puisse être utilisé, une entreprise ou une marque devrait respecter les aspects majeurs de la durabilité dans leur globalité, en prenant en compte la santé humaine autant que la biodiversité (BASIC, 2021). Cela permettrait d’éviter une confusion entre les différents objectifs de ces marqueurs de vertu, et de devoir faire un choix entre l’humain ou l’environnement.

Alors, même si le système des labels peut apporter sa brique à l’édifice d’une consommation plus durable, il reste encore du chemin avant que ces certifications puissent s’ériger en véritable gage de qualité. Son fonctionnement reste encore flou, son langage peu lisible pour le grand public, et son impact souvent marginal. La majorité de ces labels étant aux mains du secteur privé, ils n’ont pas l’obligation formelle d’être supervisés par une association tierce, au regard plus « objectif » et moins aveuglée par l’appât du gain (Joseph, 2023). Pour l’heure, ce système de pictogrammes ressemble davantage à un patchwork désordonné qu’à un véritable outil de repère. Mais il n’est pas pour autant voué à l’échec. En changeant de perspective et en orientant les efforts vers des impacts réels plutôt que vers des slogans creux, il serait peut-être possible de transformer ce puzzle de labels, prometteur mais encore désassemblé, en une boussole de la durabilité.

Adrià, Budry Carbó. (2017). La Suisse, l’or durable et la «jungle des labels. Le Temps. https://www.letemps.ch/economie/suisse-lor-durable-jungle-labels.

BASIC, Greenpeace, WWF. (2021). Étude de démarches de durabilité dans le domaine alimentaire rapport d’analyse transverse.

Diane, Rodet. (2013). Une production engagée: sociologie des labels, chartes et systèmes participatifs de l’économie solidaire.

Fairtrade/Max Havelaar. (s.d.). Labels Fairtrade/Max Havelaar. https://www.fairtrade.net/maxhavelaarfrance-fr/commerce-equitable-Fairtrade/comment-nous-le-faisons/labels/labels-fairtrade-max-havelaar.html

Florian Bornhauser, Sonia Slavinski et al. (s.d.). Sustainability standards and labels.

Labelinfo. (2024). Méthodologie. https://www.labelinfo.ch/fr/methodologie.

Le portail du Gouvernement suisse. (2023). Un système clair au lieu d’une jungle des labels: ce qui change pour les labels dans le secteur du bâtiment. https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=95508

Marta, Jiménez. (s.d.). Decades of sustainability labels. What now?.

Patrick, Jütte. (2022). Les questions qui fâchent – La consommation durable : un privilège de riches ?. ARTE. https://www.arte.tv/fr/videos/108338-006-A/les-questions-qui-fachent/

Roma, Dhanani. (2022). Best Sustainability Certifications & Ecolabels. The Sustainable Agency. https://thesustainableagency.com/blog/sustainability-certifications-and-ecolabels-guide/

William F., Joseph. (2023). Consumers and Eco-labels: A Quantitative Analysis of the Effects of Various Sustainability Certification Models on Consumer Opinions.

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques

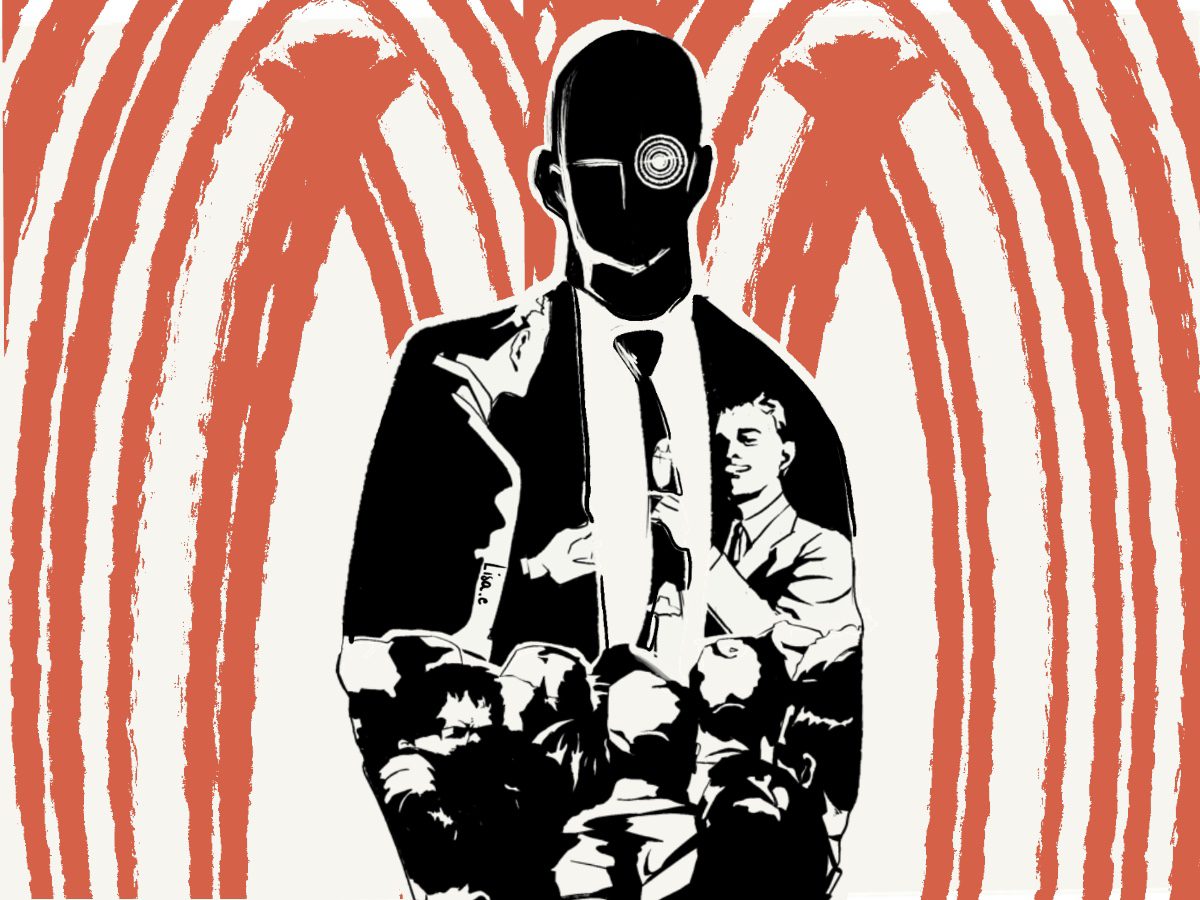

Ils façonnent l’économie mondiale, influencent les décisions politiques, investissent dans les technologies vertes ou les projets spatiaux : les milliardaires occupent une place centrale dans les débats sur l’avenir de la planète. À travers des engagements variés, mêlant bonnes intentions et stratégies, ils jouent un rôle complexe qui peut à la fois faire avancer ou freiner le développement durable. Dotés d’un pouvoir économique sans précédent, les milliardaires façonnent l’avenir. Mais leurs actions servent-elles réellement les enjeux sociaux et écologiques ?