Croître sans consommer, l’oxymore du développement durable ?

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques

Célia Streit

Alors que la mondialisation est souvent présentée comme un moteur de progrès et d’opportunités, elle révèle pourtant des déséquilibres criants. Derrière les promesses d’échanges équitables et de solidarité internationale, les inégalités de traitement entre les pays du Nord et ceux du Sud restent un obstacle majeur à un développement réellement durable et juste. Ces disparités se traduisent notamment par l’exploitation des ressources naturelles et la sous-traitance à bas coût, qui perpétuent des rapports de domination hérités de l’histoire coloniale. Ainsi, la mondialisation économique s’accompagne souvent d’une mondialisation des inégalités.

Les termes « pays du Nord » et « pays du Sud » traduisent bien plus qu’une simple géographie ; ils incarnent un fossé économique et politique. Les pays du Nord, principalement l’Europe, l’Amérique du Nord et une partie de l’Asie de l’Est, bénéficient d’infrastructures modernes, de systèmes de santé robustes et d’une stabilité politique. À l’inverse, les pays du Sud, souvent situés en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine, font face à des défis considérables : pauvreté, instabilité politique, accès limité aux technologies et aux marchés internationaux.

Ces inégalités plongent leurs racines dans un passé colonial marqué par l’exploitation des ressources et des populations locales. L’indépendance politique elle-même est à nuancer : les anciennes puissances coloniales, désormais pays riches, ont conservé une position dominante dans les échanges mondiaux, notamment à travers des réseaux d’influence comme ceux de la Françafrique. Les dirigeants des anciennes colonies françaises, souvent formés en métropole et liés étroitement à Paris, maintenaient une dépendance structurelle. Les pays qui tentaient de s’émanciper, comme la Guinée ou plus tard le Burkina Faso, furent marginalisés, boycottés et plongés dans la misère.

Ces inégalités économiques se manifestent également dans la manière dont les pays du Nord gèrent les conséquences matérielles de leur mode de vie. L’un des exemples les plus emblématiques de cette asymétrie est le transfert massif de déchets toxiques vers les pays du Sud. Derrière ce commerce invisible se cache une certaine logique : alors que les sociétés industrialisées produisent une quantité croissante de déchets, qu’ils soient électroniques, plastiques, chimiques ou encore textiles, elles cherchent à s’en débarrasser à moindre coût. Pour cela, elles les exportent vers des pays où les réglementations environnementales sont moins strictes ou faiblement appliquées.

Mais pourquoi ces pays acceptent-ils ces déchets ? Le plus souvent, c’est la précarité économique qui les pousse à le faire. Le traitement ou le recyclage informel des déchets peut représenter une source de revenus, même minime, pour des populations en situation précaire. De plus, certaines autorités locales ou entreprises y voient une opportunité de développement ou de profit rapide, malgré les conséquences sanitaires et écologiques à long terme. Le déséquilibre des rapports de force, combiné à l’absence d’alternatives durables, entretient ainsi un système profondément inégal et difficile à remettre en cause.

Cette logique a un impact dramatique, mais surtout sur les populations des pays du Sud : elles en supportent presque exclusivement le coût humain et environnemental. La pollution de l’air, des sols et des cours d’eau s’accompagne de maladies chroniques et de l’effondrement des écosystèmes locaux. Sur place, le recyclage s’effectue souvent à mains nues, dans des conditions sanitaires dangereuses. Ce transfert de pollution met en lumière les externalités négatives imposées aux plus vulnérables, laissant entendre que ce sont les populations du Sud, et non les pays du Nord, qui en paient le prix. La Chine, qui a traité plus de 40 % des déchets plastiques mondiaux jusqu’en 2018, a brutalement renoncé à cette politique lors de l’opération National Sword, interdisant l’importation de la plupart de ces déchets pour protéger sa santé publique et son environnement. Ce revirement a mis en évidence la dépendance persistante des pays industrialisés à l’exportation de leurs déchets et a déplacé une partie considérable du problème vers des pays d’Asie du Sud-Est moins régulés, tels que la Malaisie et l’Indonésie (Schulz, 2020). Cette réorganisation mondiale du traitement des déchets montre que le modèle actuel, fondé sur l’externalisation des nuisances, est à la fois injuste et non durable.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ces dérives environnementales ne sont pas une fatalité : elles s’inscrivent dans une histoire longue d’inégalités de pouvoir héritées du colonialisme. Pendant des siècles, les pays du Nord ont extrait les ressources du Sud, façonnant des économies dépendantes, centrées sur l’exportation de matières premières et l’exploitation de main-d’œuvre bon marché. Cette spécialisation contrainte a laissé peu de place au développement industriel local, rendant ces pays vulnérables aux fluctuations des marchés mondiaux. Aujourd’hui encore, ce déséquilibre structurel persiste. Nombre de ces économies tiennent grâce à leur intégration dans des chaînes de valeur mondialisées, mais toujours dans des rôles subalternes : fournisseur de ressources, réceptacle de pollutions, main-d’œuvre à bas coût. Ce modèle économique repose souvent sur une faible capacité de régulation, un accès limité à la technologie, et une dépendance à l’égard des investisseurs et des institutions étrangères. Il est renforcé par une sous-représentation structurelle dans les principales instances décisionnelles mondiales, qu’il s’agisse de l’ONU, de l’OMC ou de la Cour internationale de Justice.

Le « colonialisme carbone », concept développé par Laurie Parsons dans Carbon Colonialism: How Rich Countries Export Climate Breakdown, désigne un système mondial profondément inégal. Dans ce système, les pays du Nord captent la majeure partie de la valeur économique générée par l’exploitation des ressources naturelles du Sud, qu’il s’agisse de matières premières, d’énergie ou de main-d’œuvre. Ce sont ces flux de richesse qui soutiennent la croissance des économies industrialisées. En retour, les pays du Sud ne reçoivent que les externalités négatives de ce modèle : pollution durable, déforestation massive, vulnérabilité accrue face aux catastrophes climatiques. Autrement dit, ce sont les richesses les plus valorisables qui montent vers le Nord, tandis que les conséquences les plus coûteuses redescendent vers les plus fragiles.

Ce phénomène inclut aussi l’externalisation des émissions, lorsque des entreprises ou des États délocalisent leurs activités polluantes à l’étranger, notamment dans des pays aux régulations environnementales plus souples. Cela permet de réduire artificiellement leur bilan carbone national, donnant ainsi l’illusion d’être « verts ». Il est aisé de se dire écologique lorsqu’on fait porter la charge à d’autres. Déplacer la pollution permet de soigner son image sans modifier ses pratiques. Ce transfert a surtout des conséquences graves pour les populations locales, souvent marginalisées ou autochtones, qui subissent directement les effets de la pollution.

Ce système comprend également les mécanismes de compensation carbone, par lesquels des États ou des entreprises achètent des crédits censés compenser leurs émissions. Ces projets ne se situent pas uniquement dans les pays du Sud : on en trouve aussi dans le Nord, comme en France, où le marché du carbone s’est développé, parfois sans réel fondement ni efficacité, comme le montre l’enquête vidéo de la chaîne youtube Fern. Enfin, l’écoblanchiment, stratégie visant à verdir son image publique tout en poursuivant des pratiques nocives, complète cet arsenal rhétorique et symbolique au service du statu quo.

Au-delà du seul transfert de déchets, c’est l’ensemble des chaînes d’approvisionnement mondialisées qui reproduit des logiques extractivistes au détriment des pays du Sud. Loin d’être limité à l’élimination des déchets plastiques ou toxiques, ce mécanisme touche aussi à la production de biens de consommation courante. Dans l’industrie textile, par exemple, la fabrication repose souvent sur l’exploitation de ressources naturelles (eau, coton, colorants chimiques), avec un fort impact environnemental local. De la même manière, l’extraction de métaux rares nécessaires à nos smartphones ou voitures électriques (comme le cobalt ou le lithium) s’accompagne fréquemment de déforestation, de contamination des sols et d’exploitation humaine, notamment en République démocratique du Congo ou en Bolivie (Greenpeace, 2020 ; Banza Lubaba Nkulu et al., 2018).

Dans ce système, les trieurs de déchets du Sud, souvent invisibles et précaires, absorbent les résidus polluants des pays riches. La déconnexion géographique entre lieux de production, de consommation et de destruction rend la traçabilité difficile et favorise l’écoblanchiment : la pollution et la déforestation se déroulent à des milliers de kilomètres des consommateurs finaux, dissimulées dans des chaînes d’approvisionnement complexes. Comme le souligne l’ONG Changing Markets Foundation (2021), les engagements « durables » des grandes marques sont souvent invalidés par leurs pratiques réelles en amont de la chaîne.

Face à ces inégalités, les réponses ne peuvent pas se limiter à des actions isolées. Il est essentiel de renforcer les régulations sur les transferts de déchets, d’appliquer des accords internationaux comme la Convention de Bâle, et de garantir la protection des populations locales. Mais surtout, il faut repenser le système global : promouvoir un commerce plus équitable, mieux rémunérer le travail dans les pays du Sud, et assurer un véritable partage des richesses et des technologies.

Cela passe aussi par un soutien financier accru aux pays vulnérables et un accompagnement vers des modèles de développement durable, fondés sur l’autonomie locale et le respect des ressources. Sans justice environnementale globale, la transition écologique restera incomplète.

Pour que le développement durable ait un sens, il faut rompre avec la logique de domination et de profit à court terme. La solidarité internationale, trop souvent cantonnée à des discours, doit enfin devenir une réalité concrète. Sans cela, les inégalités entre le Nord et le Sud continueront d’alimenter la pauvreté, l’injustice et la dégradation environnementale.

Banza Lubaba Nkulu, C., Casas, L., Haufroid, V., De Putter, T., Saenen, N. D., Kayembe-Kitenge, T., & Nemery, B. (2018). Sustainability of artisanal mining of cobalt in DR Congo. Nature Sustainability

Changing Markets Foundation. (2021). Synthetics Anonymous: Fashion brands’ addiction to fossil fuels. https://changingmarkets.org

Géoconfluences. (s.d.). Le découpage économique mondial : Nord et Sud. https://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-thematiques/inegalites/articles/decoupage-economique-mondial

Greenpeace. (2020). La face cachée des voitures électriques : cobalt, lithium et autres métaux rares.

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM). (s.d.). Les inégalités environnementales : les ségrégations entre le Nord et le Sud. https://ieim.uqam.ca/les-inegalites-environnementales-les-segregations-entre-le-nord-et-le-sud/

Les-Crises. (s.d.). Les pays riches exportent le dérèglement climatique vers les pays du Sud. https://www.les-crises.fr/les-pays-riches-exportent-le-dereglement-climatique-vers-les-pays-du-sud/

Illustré par Marie Par Lisa Evéquoz Il y a maintenant plus de 50 ans, la parole de quatre jeunes scientifiques

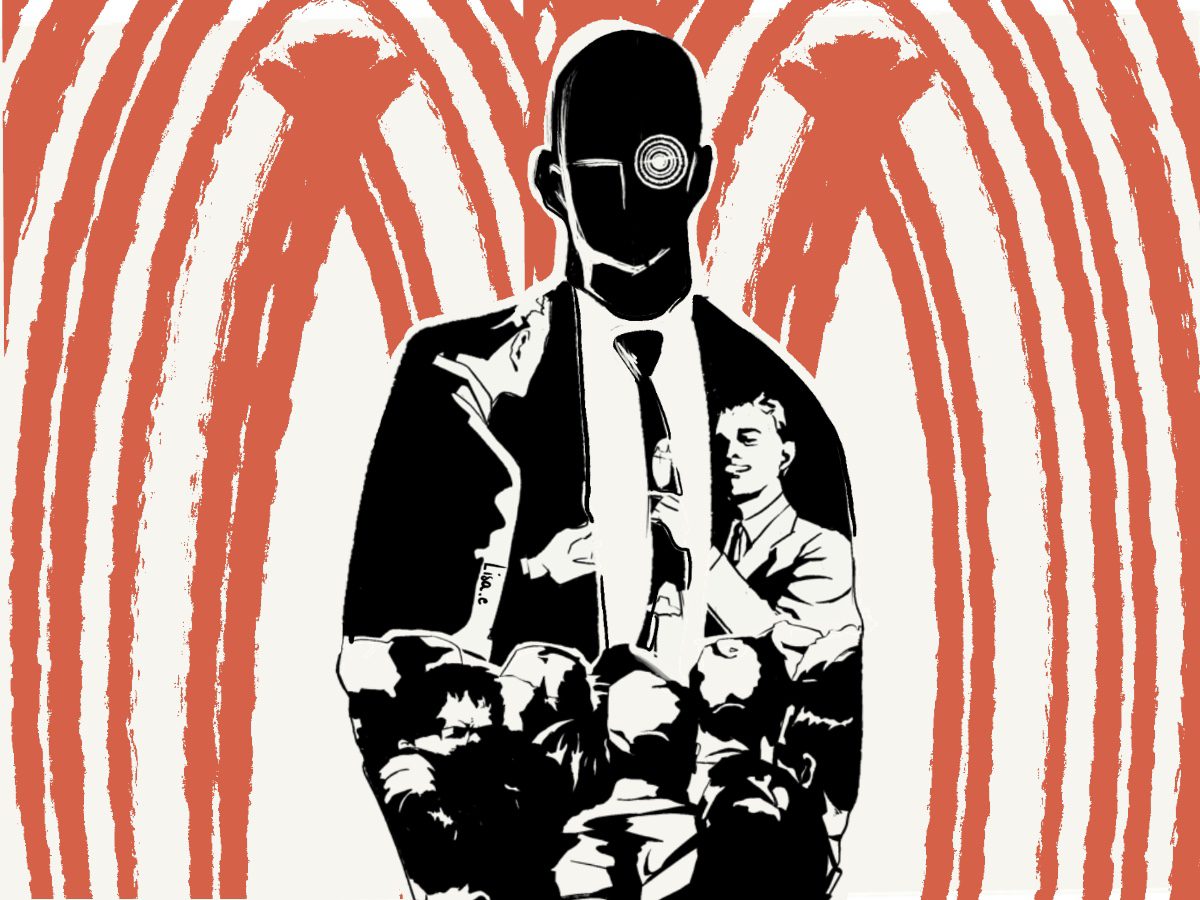

Ils façonnent l’économie mondiale, influencent les décisions politiques, investissent dans les technologies vertes ou les projets spatiaux : les milliardaires occupent une place centrale dans les débats sur l’avenir de la planète. À travers des engagements variés, mêlant bonnes intentions et stratégies, ils jouent un rôle complexe qui peut à la fois faire avancer ou freiner le développement durable. Dotés d’un pouvoir économique sans précédent, les milliardaires façonnent l’avenir. Mais leurs actions servent-elles réellement les enjeux sociaux et écologiques ?