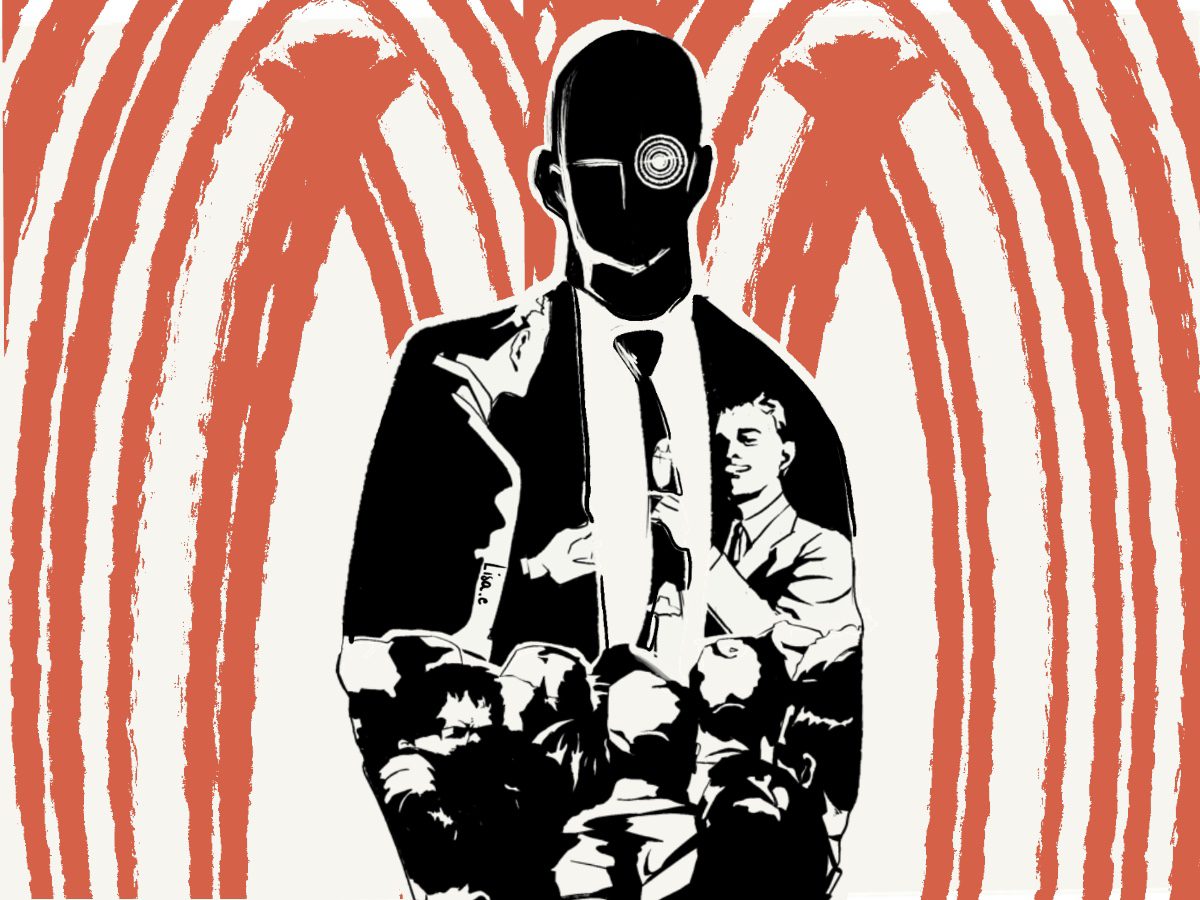

Dix portemonnaies pour aider 700 millions de personnes

Ils façonnent l’économie mondiale, influencent les décisions politiques, investissent dans les technologies vertes ou les projets spatiaux : les milliardaires occupent une place centrale dans les débats sur l’avenir de la planète. À travers des engagements variés, mêlant bonnes intentions et stratégies, ils jouent un rôle complexe qui peut à la fois faire avancer ou freiner le développement durable. Dotés d’un pouvoir économique sans précédent, les milliardaires façonnent l’avenir. Mais leurs actions servent-elles réellement les enjeux sociaux et écologiques ?