Des cheminées crachant des déjections noires. Des rivières, teintées d’un vert fluoré, où le seul témoignage de vie est le corps désolé de poissons étonnement immobiles. Des forêts déracinées, où les souches laissèrent place à des champs génériques et interminables. Des prairies dorénavant emprisonnées sous un lourd manteau bitumineux sur lequel la naguère faune se retrouve exposée, aplatie par des machines toujours plus pressées. Un océan, vide, où les poissons capturés laissent place aux vagabonds plastiques ; les coraux, eux évanouis, ensevelissent sous une marée d’algues conquérant les sols marins.

Le créateur de possible

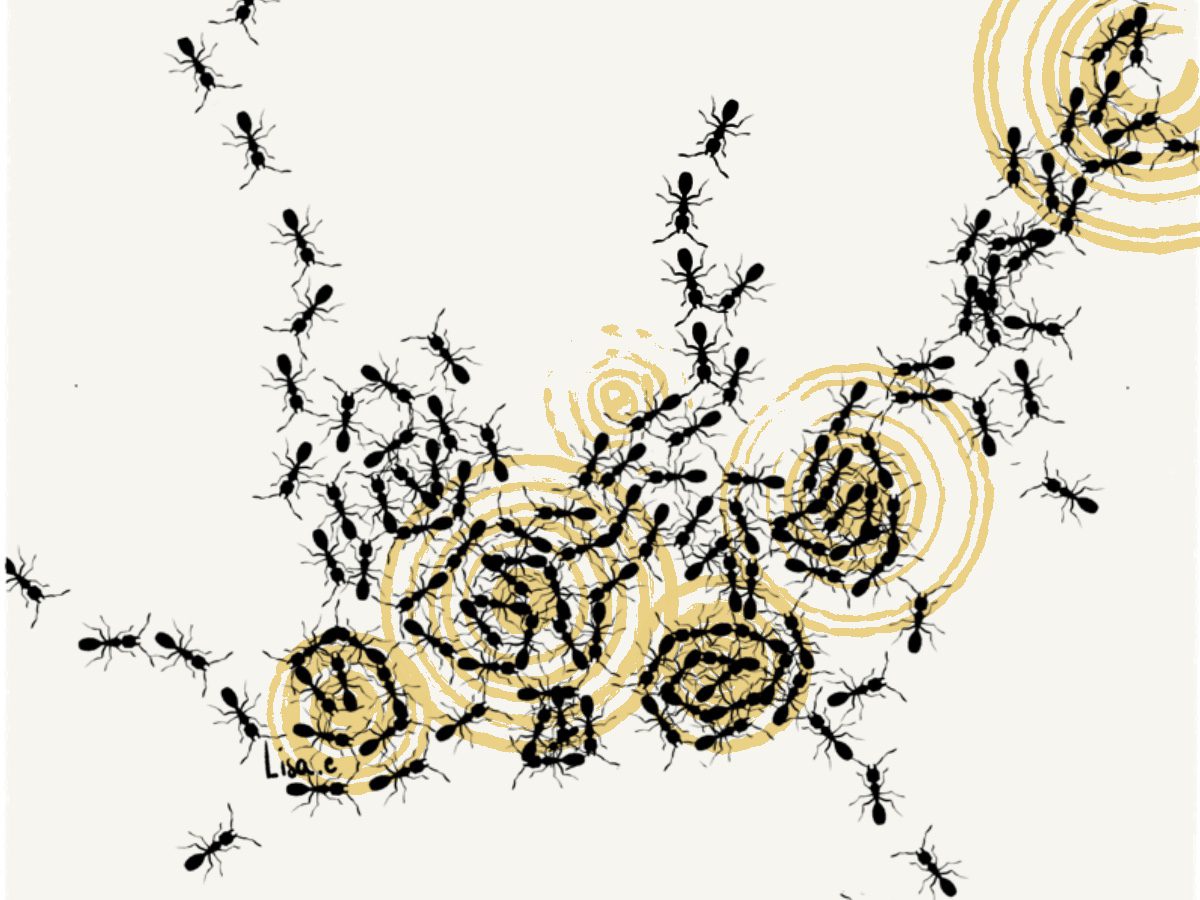

Comment regarder ce tableau sans comprendre que le vrai parasite en ce monde est l’humain, guidé seulement par ces pulsions et ses vices ? Égoïste, avare, il désire accumuler sans cesse dans le vain objectif d’obtenir un plus qui n’est jamais assez ; ainsi devons-nous conquérir, abattre, éventrer, transformer, afin d’obtenir, grandir, racheter, s’expandre. De cette triste conclusion, on en déduit la nature humaine, sans comprendre que celle-ci n’est que le pur fruit du système dans lequel elle est baignée.

L’humain est un créateur par essence, ce qui le différencie de Dieu est la conscience de son pouvoir. S’il possède une base biologique, il ne lui est pas enchaîné pour autant. Soit, ces besoins doivent être accomplis. Certes, son corps possède des caractéristiques immuables, des limites naturellement exprimées par ses gênes. Mais elles ne constituent pas une frontière infranchissable, car la culture dans laquelle l’humain évolue est créée de toute pièce, par ses valeurs, ses coutumes, par l’histoire de son peuple. Des milliers d’autres systèmes auraient pu exister, des milliers d’autres sont prêts à le remplacer.

Être ce que l’on pense

Pourtant, si une nature humaine existe, en tant qu’essence de l’existence humaine, celle-ci devrait autant rester inchangée au fil du temps qu’unanimement partagée entre tous les membres de l’espèce humaine. Or, de toutes les civilisations ayant existé, bien peu d’entre elles cherchèrent la simple et pure accumulation (Servet, 2001). De même, d’autres sociétés, contemporaines à la nôtre, ne quêtent pas incessamment la richesse (Hilton, 2021). Ces mêmes sociétés prouvent que l’humain peut vivre en harmonie avec son environnement, que marcher n’est pas synonyme de raser.

Argumenter que la nature humaine est avare et accumulatrice, c’est conclure que le système néolibéral est naturel, qu’il est la fin logique et inéluctable de l’Histoire. Or, ce système économique est un système parmi tant d’autres possibles. Imposer l’avarice à la nature humaine condamne toute réflexion pour l’établissement du système de demain.

L’humain n’est bon ni mauvais, n’est avare ni philanthrope, ou du moins, il n’est pas que ça ; il dépasse tout qualificatif unique. L’humain est animal et culture, émergeant du premier, il est nourri par le second. Fruit de son temps, ses couleurs seront celles de son système, de sa propre création. Aujourd’hui, sa nature est à l’accumulation, demain elle le sera à autre chose. Ne confondons pas les désirs et l’essence, le robinet et l’océan.